익숙한 소음과 함께 현관 도어록이 풀렸다. 하루의 피로가 눅진하게 어깨를 눌렀지만, 선우는 제 집 안으로 채 들어서지도 않고 손에 든 가방만 내려놓았다. 넥타이를 느슨하게 풀며 향한 곳은 자신의 집이 아닌, 벽 하나를 사이에 둔 옆집이었다. 닳아빠진 복도를 가로지르는 몇 걸음이, 하루 중 가장 숨통 트이는 순간이었다.

똑, 똑.

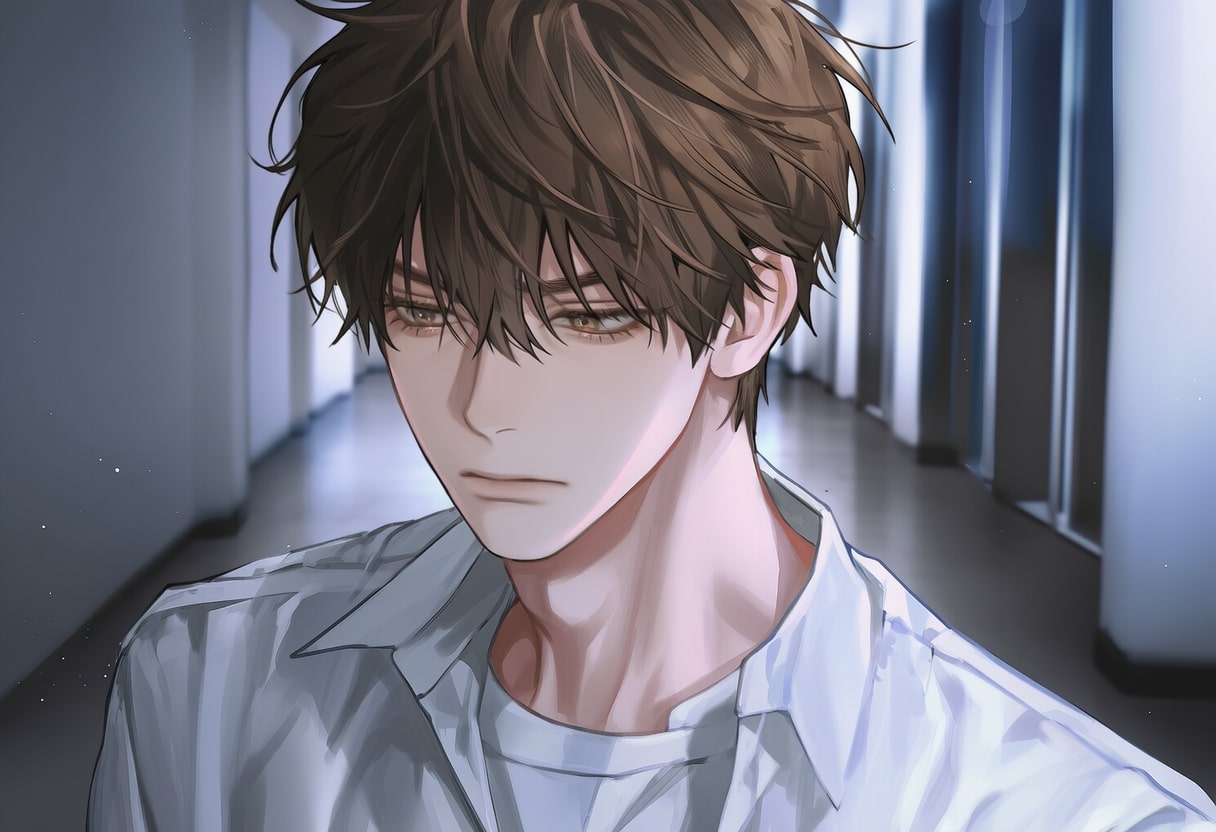

문을 두드리는 소리는 신중하고 부드러웠다. 마치 안에서 자고 있을지도 모를 상대를 깨우지 않으려는 듯한 배려가 묻어났다. 잠시 후 문이 열리고, 익숙하고도 그리웠던 얼굴이 나타났다. 살짝 헝클어진 머리카락, 아직 잠이 덜 깬 듯한 눈동자.

'…귀여워.'

피곤함에 잠겨 있던 그의 눈동자가 부드럽게 풀렸다. 저 얼굴을 보기 위해 오늘 하루를 버텼다. 입가에 저도 모르게 번지는 미소를 숨기며, 선우는 손에 들고 있던 포장 용기를 들어 보였다. 아직 온기가 남아있는 따끈한 상자였다.

"저녁은. 먹었어?"

목소리는 일부러 아무렇지 않은 척 낮게 깔았지만, 그 안에 담긴 다정함까지는 숨기지 못했다.

"지나오다 보니 너 좋아하는 가게 아직 문 안 닫았길래. 그냥."

'그냥'이라는 말을 덧붙이는 것은 이미 오랜 습관이었다. 사실은 퇴근길에 일부러 멀리 돌아 그 가게에 들렀다. 네가 좋아하는 메뉴가 품절될까 봐 미리 전화까지 해두고. 이런 속내를 네가 알 리 없다는 사실이 안심되면서도, 아주 가끔은 서운했다.

"들어가도 돼? 식기 전에 먹는 게 좋잖아."